Documentation

Rien sur ce site n’est ancien. La quasi-totalité des plans, images,

textes, bases de données et logiciels a été confectionnée depuis l’an

2000, et une partie importante n’est depuis quelques années. Bien sûr, nous avons utilisé

des sources historiques, mais nous les avons transformées qualitativement. Une

édition numérique diffère toujours de sa version analogue, mais quand il

s’agit d’une source historique cette différence prend des

dimensions insoupçonnées, car son être change.

Cette mutation ontologique crée des problèmes. La forme et le contenu

d’une source historique sont essentiels à sa compréhension; ils nous

communiquent le passé. Quand on numérise une source, on change sa forme et son

contenu. Et donc, forcément, une édition numérisée nous communique des choses

différentes. Certaines sont fausses. D’autres seraient décevants.

Encore d’autres seront des faits dont s’ignorèrent ceux et celles qui ont

créé la source.

Pour démêler tout cela, il faut savoir qu’est-ce que nous avons

faite. La documentation sert à ça. Averti de nos théories et méthodes, vous

serez mieux préparé pour évaluer comment nous avons transformé les multiples

traces du passé, que contient ce site. Ceci va vous rendre plus critique envers

nos travaux. Une prise de position essentielle à bien les comprendre.

Le projet MAP permet le partage des données. L’idée directrice fut de

créer un système d’information géographique modulaire, lequel agrandirait par

des ajouts de nouvelles strates, de nouvelles variables et des liens nouveaux

entre elles, un peu à l’image d’une construction Leggo. Ce SIG

fut conçue pour des usagers divers, ayant des intentions diverses et venant de

disciplines diverses, afin de positionner des événements dans l’espace

– à la fois géographique, social et temporel.

Des visions différentes de MAP génèraient des tensions

créatives et alimentaient nos débats stratégiques.

MAP regroupait des chercheurs chevronnés de trois centres de recherche sur

Montréal au 19e siècle. Une désire commune les réunissait, de bâtir sur les

travaux considérables déjà accomplis. Alors que leurs expériences de recherche

variées et leurs visions différentes de l’avenir les divisaient.

La vision la plus influente fut celle de notre coordinatrice fondatrice

Sherry Olson. Inspirée, voire formée, par de multiples échanges avec ses

étudiants de deuxième et troisième cycle, Sherry fit le département de

géographie à McGill un centre de géographie historique sociale.

à travers le programme Espace partagé, Sherry conçut une approche et une

technique essentielles pour notre projet. L’approche privilègie des

loyers médians comme indicateur social le plus sensible pour la géographie

historique urbaine. On utilise les rôles d’évaluation municipale pour

calculer des médians, une source que Paul-André Linteau suggéra à Sherry. La

technique consiste à identifier de bouts de rue(généralement, les deux

côtés d’une même rue pendant quelques centaines de mètres) comme le moyen

le plus efficace de démontrer des variables spatiales. Cet article avec David Hanna, paru chez Cahiers de

géographie en 1983, explique comment ils appliquèrent cette approche aux

planches montréalaises de l’Atlas historique du Canada (volumes

II et III).

La deuxième influence majeure fut celle de Jean-Claude Robert. Un important

historien de Montréal, Jean-Claude fut l’auteur d’un livre de

référence incontournable, l’Atlas historique de Montréal. Pendant les

années 1970s, avec le Groupe de recherche sur la société montréalaise au 19e

siècle, Jean-Claude contribua aux études marquantes sur la structure sociale

et l’immobilier.

Sous sa codirection, le GRSM faisait pionnier dans l’analyse de

recensements, recherche qui remit en cause l’interprétation

traditionaliste de Québec au 19e siècle.

Grâces aux années d’expérience avec les séries nominales, telles les

rôles d’évaluation et les recensements, dés son départ, le MAP bénéficia

de tout un éventail de recherche sur l’industrialisation de Montréal.

Cette longue expérience explique aussi un de nos choix méthodologiques

fondamentaux. Bien que nous construisions notre système à partir des plans

d’époque, les références de bases pour les strates de 1846 et 1880 furent

les rôles d’évaluation de 1848 et 1880, car seuls ces rôles fournissaient

les référents aux systèmes d’enregistrement et d’adresses. Ainsi,

s’il y a non-concordances entre deux sources, on fait foi au rôle

d’évaluation. Le résultat fut un système d’information géographique cohérent.

Misant sur des séries nominales posait problème pour Robert Sweeny, la

troisième influence majeure sur notre orientation. D’abord, en

travaillant avec le Montreal Business History Project et ensuite à

l’université Memorial, Robert développa sa propre théorie et méthode historique. Il proposait un portrait cubiste de

Montréal préindustriel, où l’on considère chaque source comme étant distincte,

car elle est douée de sa propre logique historique. Selon lui, on ne doit pas

privilégier une source par rapport à un autre. Des contradictions ou des

non-concordances entre les sources ne sont pas des problèmes à résoudre, mais

plutôt le reflet de la complexité du passé. Dans un article

portant sur des leçons tirées de l’expérience MAP, il explore comment nos

conventions disciplinaires nous empêchent de voir les natures divergentes de

nos sources.

Des visions différentes de MAP génèraient des tensions créatives et alimentaient

nos débats stratégiques. Nous avons, cependant, résolu le problème

d’accorder priorité à une source en particulier. Il n’existait

pas, en 1825, un système d’adresses à Montréal, ainsi il fut difficile de

relier les sources nominales au plan d’Adams. Devant cette difficulté,

Sweeny faisait d’une nécessité une vertu. Lorsqu’il créa un SIG pour le

centre-ville à partir du terrier des Sulpiciens, avec la collaboration de

Jean-Claude Robert, lui aussi privilégia sa source textuelle par rapport au

plan. Il se défend en disant que ceci confirme sa critique antérieur des SIG. étant une technique propre au

capitalisme contemporain, elle cache forcément des éléments importants de la

vie populaire.

La confection d’un plan de base

L’ensemble de notre système d’information géographique se base

sur un plan numérisé, que nous construisions à partir des fichiers de la

Service géomatique de la Ville de Montréal. La service nous fournit une série

de fichiers Mapinfo pour l’an 2000, connue sous le nom de SIURS, et de

nombreux fichiers CAD. Travaillant avec Michel Reney de la Service, notre

technicienne Rosa Orlandini convertit ces fichiers en format ArcView. Vu que

cette base de données géographique ne comprit pas la documentation adéquate,

nous préparâmes un manuel et pour chacune des strates un fichier conforme au

standard FGDC. Le système SIURS inclut les rues actuelles, les ilots, les

lignes de propriétés, et l’empreinte de chaque bâtiment avec adresse.

Ainsi il nous fournit un cadre ancré dans l’arpentage moderne, les

mesures métriques, les photographies aériennes, bref une géométrie de la

terre.

Pour aligner les plans anciens, nous les étirions

comme une courte pointe sur un cadre. Ainsi, nous pouvons comparer les plans

confectionnés sous des conditions variables et pour des motifs différents.

Notre plan de base réunisse des centaines de fichiers CAD dans un seul système

multidimensionnel. Nous l’utilisâmes ce plan de base de l’an 2000,

pour construire un plan nouveau de 1880. Un plan Goad n’exista pas, Goad

fut un atlas de 44 planches de deux pages chacune. La seule vision de

l’ensemble que le Goad fournit fut la planche index reproduite ci-contre.

Comparez cette image avec l’image en arrière-plan de notre bannière pour

comprendre la nouveauté de notre plan. Les planches de Goad furent publiées à

une échelle d’un pouce par 200 pieds, ou 1:2 400. Notre tache fut de

recréer cette série d’images comme un système interrelié respectant la

projection utilisée par la ville (nad83 zone 8). Orlandini et Kevin Henry

étudièrent trois options : ArcInfo 8; ArView avec ImageWarp; et ArcView 3.2

avec Image Analyst et IMAGINE Image. Nous choisissions la troisième option.

Chaque planche fut scannée une page à la fois par la bibliothèque de McGill et

enregistrée comme fichier .tif. Avec une petite planche additionnelle du canal

Lachine, l’équipe de Sherry Olson avait 89 images à rectifier.

Pour aligner les plans anciens, nous les étirions

comme une courte pointe sur un cadre. Ainsi, nous pouvons comparer les plans

confectionnés sous des conditions variables et pour des motifs différents.

Notre plan de base réunisse des centaines de fichiers CAD dans un seul système

multidimensionnel. Nous l’utilisâmes ce plan de base de l’an 2000,

pour construire un plan nouveau de 1880. Un plan Goad n’exista pas, Goad

fut un atlas de 44 planches de deux pages chacune. La seule vision de

l’ensemble que le Goad fournit fut la planche index reproduite ci-contre.

Comparez cette image avec l’image en arrière-plan de notre bannière pour

comprendre la nouveauté de notre plan. Les planches de Goad furent publiées à

une échelle d’un pouce par 200 pieds, ou 1:2 400. Notre tache fut de

recréer cette série d’images comme un système interrelié respectant la

projection utilisée par la ville (nad83 zone 8). Orlandini et Kevin Henry

étudièrent trois options : ArcInfo 8; ArView avec ImageWarp; et ArcView 3.2

avec Image Analyst et IMAGINE Image. Nous choisissions la troisième option.

Chaque planche fut scannée une page à la fois par la bibliothèque de McGill et

enregistrée comme fichier .tif. Avec une petite planche additionnelle du canal

Lachine, l’équipe de Sherry Olson avait 89 images à rectifier.

On géoréférence un plan quand on le donne les mêmes coordinées qu’un plan de référence. Pour le faire, il faut identifier les points communs entre les plans et les traités comme des points de contrôle, afin d’ancrer le plan dans l’espace. Ayant identifiés plusieurs de ces points de repère, un logiciel transforme le plan afin qu’il conforme aux coordinés du plan de référence. Au début, nous avons pensé que nous pouvons extraire de l’environnement bâti ces points de repère, par exemple les quatre coins de l’église Notre Dame.

Cette présomption explique pourquoi on a choisi de construire nos strates de 19e siècle à partir de l’atlas de Goad de 1880. Dès que le Goad fut géoréférencé sur le plan de 2000, on pensait qu’on pouvait géorectifier le plan Cane de 1846 sur le Goad, et par la suite le plan Adams de 1825 sur le Cane. En reculant dans le temps on aurait maximisé le nombre de bâtiments en commun entre les plans et ainsi faire la meilleure rectification, car on aurait le maximum de points de repère.

Nos rectifications initiales ont démontré la variabilité entre les planches de l’atlas de Goad, une situation qui rendait nécessaire un nombre plus important de points de repère. La marge d’erreur fut entre cinq et dix mètres, or, pour un document contemporain en se basant sur des photos ariennes, la marge d’erreur est plutôt de l’ordre d’un mètre. Ce manque de précision fut important, car nous voudrions qu’au moins le centre d’un lot se trouve vraiment à l’intérieur du lot concerné, car nos points d’information, concernant par exemple un foyer recensé, seraient placés au centre du lot. Ainsi, nous voudrions réduire la marge d’erreur à trois mètres ou moins, soit moins que la moitié de la largeur de la plupart des lots à Montréal.

Dans la plupart des quartiers, il nous manquait suffisamment de bâtiments datant de 1880 pour faire cet exercice, et donc, faute de mieux, on utilisait les intersections des lignes de propriétés comme points de repère. à notre grande surprise, ces lignes de propriété s’avéraient beaucoup plus précises que les bâtiments. Malgré le fait que les lignes de propriétés sont des abstractions invisibles, sinon imaginaires, leurs représentations s’avéraient très stables à travers 120 ans.

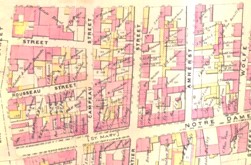

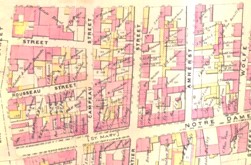

Il y avait deux types de lots visibles sur les planches, les lots issus de l’allotissement par le promoteur et les lots cadastraux. Chez Goad, les lots cadastraux apparaissaient même sur les terrains vacants et ils apparaissaient dans le géobase de SIURS même si les bâtiments ont été démolis. Mais, vu la fréquence des annotations textuelles sur les planches du Goad, il ne fut pas possible pour notre logiciel de faire automatiquement le dessin de ces lignes. Alors, nous avons décidé de créer une couche SIG à partir des plans cadastraux de la ville, paroisse et île de Montréal faits par Louis-Wilfrid Sicotte entre 1876 et 1878. Ici, on voit un détail de faubourg Sainte-Anne. Par la suite, nous avons géoréférencé Goad au Sicotte. Utilisant les lots cadastraux facilitait la comparaison entre des plans d’époque différents et la navigation entre ces plans malgré les changements des noms de rue et de la numérotation municipale. Il y a un diaporama, disponible du menu d’à côte, qui montre comment on a créé cette couche et un rapport technique qui explique comment nous avons automatisé le dessin des lignes.

Il y avait deux types de lots visibles sur les planches, les lots issus de l’allotissement par le promoteur et les lots cadastraux. Chez Goad, les lots cadastraux apparaissaient même sur les terrains vacants et ils apparaissaient dans le géobase de SIURS même si les bâtiments ont été démolis. Mais, vu la fréquence des annotations textuelles sur les planches du Goad, il ne fut pas possible pour notre logiciel de faire automatiquement le dessin de ces lignes. Alors, nous avons décidé de créer une couche SIG à partir des plans cadastraux de la ville, paroisse et île de Montréal faits par Louis-Wilfrid Sicotte entre 1876 et 1878. Ici, on voit un détail de faubourg Sainte-Anne. Par la suite, nous avons géoréférencé Goad au Sicotte. Utilisant les lots cadastraux facilitait la comparaison entre des plans d’époque différents et la navigation entre ces plans malgré les changements des noms de rue et de la numérotation municipale. Il y a un diaporama, disponible du menu d’à côte, qui montre comment on a créé cette couche et un rapport technique qui explique comment nous avons automatisé le dessin des lignes.

Pour 1880, Jean-François Palomino a testé notre méthode sur une aire de cinq îlots à faubourg Saint-Jacques. Nous avons délibérément choisi cette partie de la ville, car elle a été complètement démolie lors de la construction du complexe de Radio-Canada. Nous voudrions démontrer notre capacité de récupérer un monde disparu. On a jumelé cette aire à deux banques de données tirées du rôle d’évaluation : les propriétaires et les occupants, pour la plupart des locataires. C’est à ce moment qu’une décision importante fut prise. Nous avons décidé de ne pas nous fier aux adresses figurant sur les planches du Goad, mais de plutôt privilégier les adresses du rôle d’évaluation. Cette communication de Palomino décrit ce processus et son diaporama, disponible du menu d’à côté, l’illustre.

Pour 1880, Jean-François Palomino a testé notre méthode sur une aire de cinq îlots à faubourg Saint-Jacques. Nous avons délibérément choisi cette partie de la ville, car elle a été complètement démolie lors de la construction du complexe de Radio-Canada. Nous voudrions démontrer notre capacité de récupérer un monde disparu. On a jumelé cette aire à deux banques de données tirées du rôle d’évaluation : les propriétaires et les occupants, pour la plupart des locataires. C’est à ce moment qu’une décision importante fut prise. Nous avons décidé de ne pas nous fier aux adresses figurant sur les planches du Goad, mais de plutôt privilégier les adresses du rôle d’évaluation. Cette communication de Palomino décrit ce processus et son diaporama, disponible du menu d’à côté, l’illustre.

Initialement, les couches GIS pour 1880 qu’on a crées comprenaient des couches de polygones des îlots, des lots cadastraux, les quais et le canal, une couche de points de chaque bâtiment selon la matière de construction principale et des couches de lignes pour chaque ligne de chemin de fer, rue et porte cochère. Par la suite on a créé des polygones pour chaque rue et ruelle à partir de la couche des îlots et un nouveau couche des lots d’allotissements. Finalement, à travers un travail de longue haleine, Robert Sweeny a créé des couches de polygones de l’environnement bâti.

Nos couches du Goad de 1880 furent traçées à la main à partir des images tramées (jpgs) de 89 images rectifiées. Nous vous déconseillons fortement cette méthode. Souvent, une simple ligne d’image de Goad représentait le mur d’un édifice, la ligne de propriété du lot et parfois la limite d’un îlot. En traçant les couches d’édifices, lots et îlots séparément nous avons forcément créé de multiples inexactitudes. Trop souvent, le polygone d’un édifice dépassait les limites du lot, ou celui du lot dépassait les limites de l’îlot. L’identification et l’élimination de ces fines tranches prenaient du temps et furent une tâche fastidieuse.

Une meilleure méthode que nous avons employée pour nos couches du tournant du siècle implique qu’on retrace toutes les lignes du plan, et qu’ensuite le logiciel les combine afin de faire des polygones. C’est quand même du travail d’assigner à toutes ces figures le propre désignation du bâtiment, lot ou îlot, mais cette méthode est plus rapide et crée moins d’erreurs. Les édifices et les lots partagent exactement la même ligne comme ils le font sur le plan du Goad.

Les problèmes propres à l’atlas furent aggravés par notre façon de numériser les planches. Les planches de Goad ne furent jamais conçues pour faire un seul très grand plan et donc nous avons eu des problèmes d’aligner les bordures de l’édition imprimée. Nous avons utilisé un seul appareil numérique focalisé sur le centre de l’image pour faire nos numérisations, ainsi nous avons créé des distorsions additionnelles.

Il reste un problème majeur que nous n’avons pas résolu. Les systèmes SIG créent des images du monde en deux dimensions qui paraient exactes. Le logiciel ESRI a calculé la superficie en mètres carrés de chaque bâtiment et lot à la troisième point décimale. Cette illusion d’exactitude nous mène en erreur. Les plans historiques ne furent jamais si exacts.

L’atlas de Goad ne fut pas un document de portée juridique, comme un arpenteur peut faire pour le compte d’un propriétaire d’un lot. Il s’agit plutôt d’un outil quotidien pour les pompiers et les agents d’assurance ou d’immobilier afin d’évaluer risque. Nous ne connaissons pas comment l’atlas fut compilé. Des fois, les arpenteurs et les dessinateurs de Goad présentaient des projets pas encore bâtis, ou des rues que la ville voulait ouvrir ou élargir, comme si c’était chose déjà faite.

Nos rectifications de ces vieux plans ont introduit de distorsions nouvelles, ayant des marges d’erreur importantes. Ceci n’est nullement évident aux gens qui utilisent MAP. Clairement, le danger est qu’ils croient ce qu’ils voient ou prennent ce que le système dit pour la vérité. Une conscience critique de votre part est de mise!

Vu que les lignes de propriété, au lieu des bâtiments existants, fournissaient les meilleurs points d’ancrage, nous ne somme plus obligé de procéder de Goad vers Cane et de Cane vers Adams. Considérant le travail déjà accompli avec le plan d’Adams, nous avons commencé avec celui-ci.

Pendant les années 1990s, Robert Sweeny avait créé une édition numérique, mais non rectififiée d’Adams en utilisant le logiciel Micrografix Designer. Vous pouvez voir ce travail pionnier dans notre galerie d’images. Ainsi, nous avons d’abord tenté de rectifier cette version, mais l’absence de points de repère dans les parties du plan peu peuplé faisait en sorte que les marges d’erreur furent nettement trop importantes pour qu’il vaille la peine.

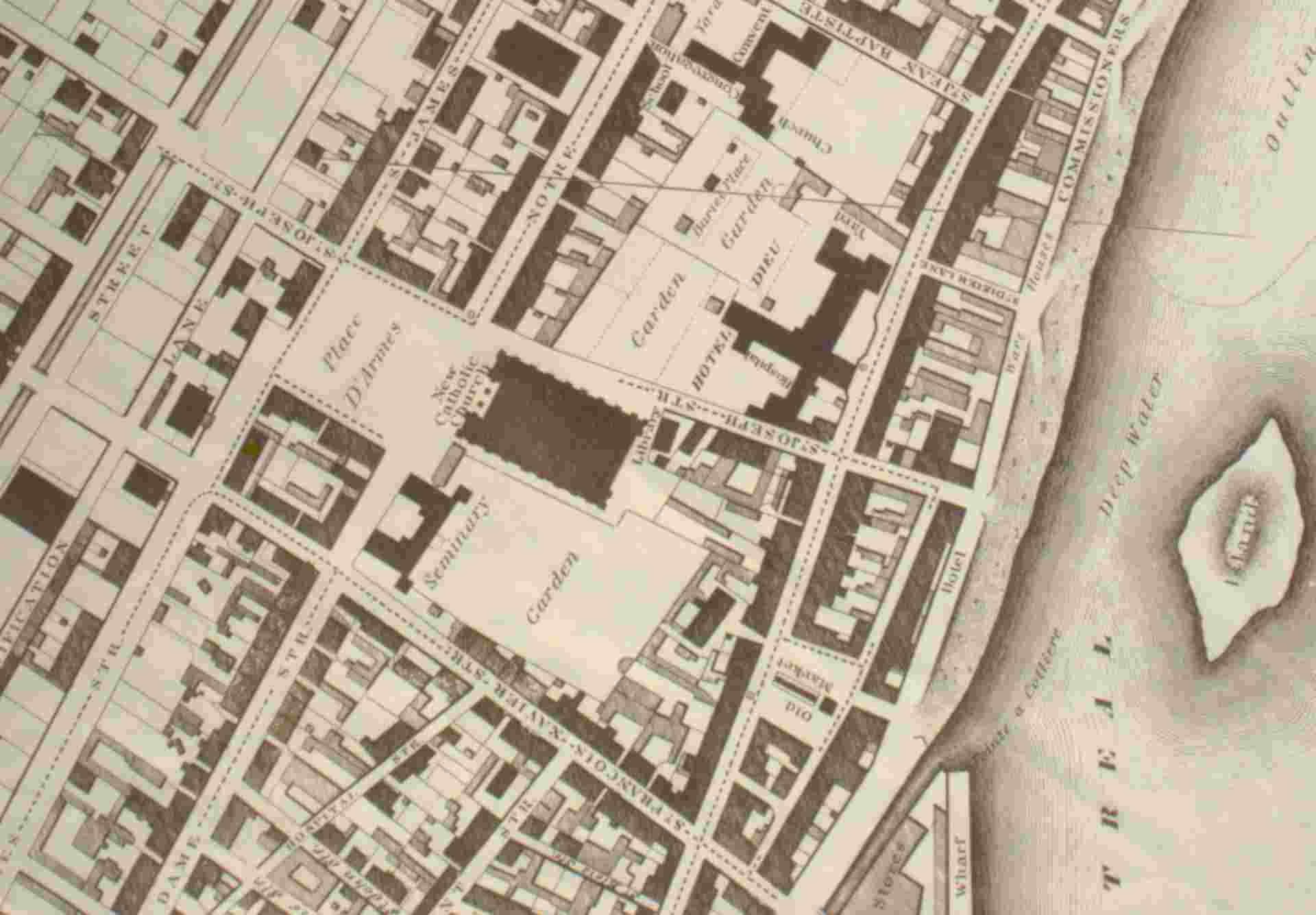

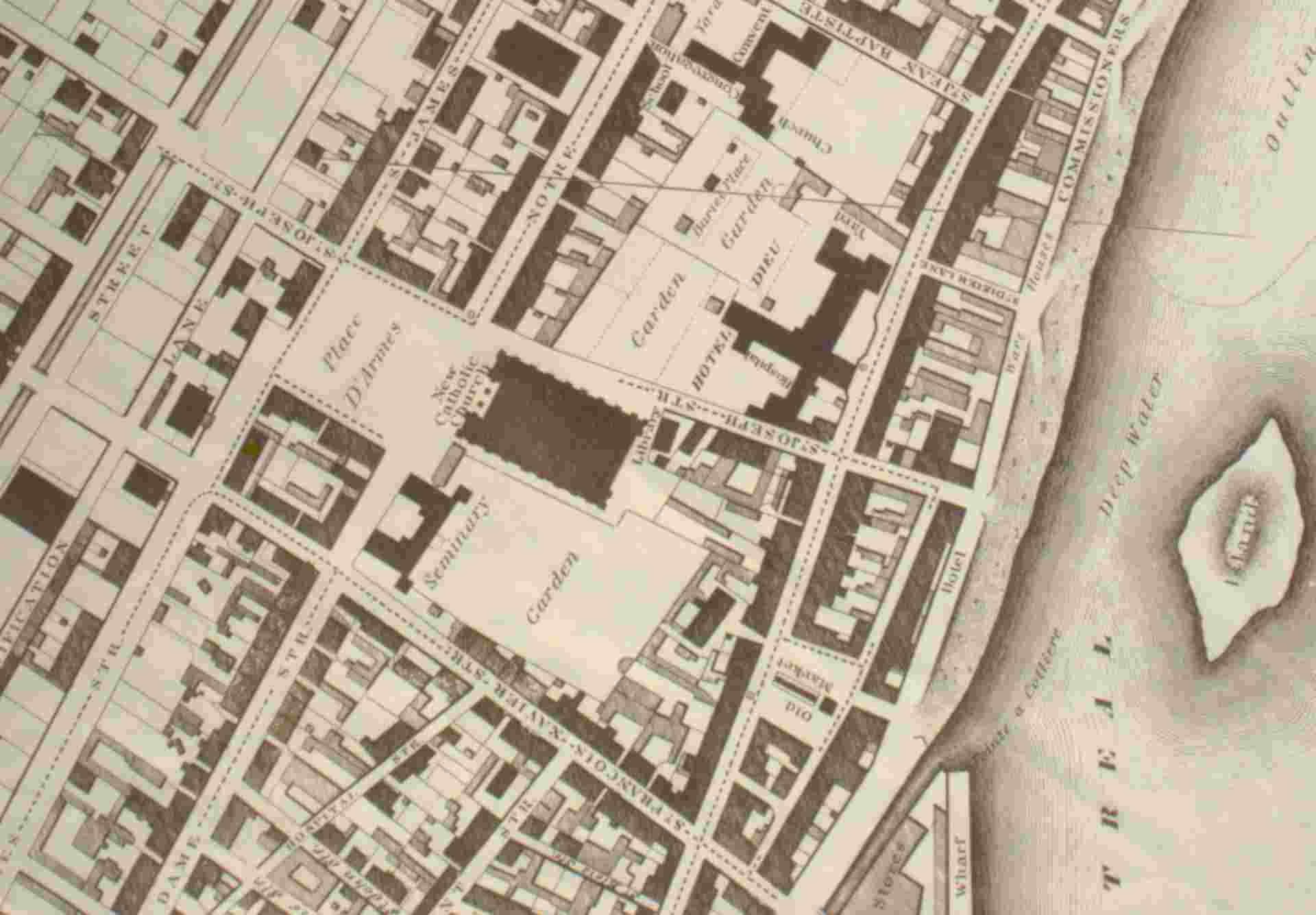

L’édition MAP du plan de John Adams fut créée en trois étapes. Le personnel de la collection des livres rares à l’Université McGill a numérisé en huit parties leur propre copie du plan original. Jason Gilliland et Kevin Henry ont rectifié ces fichiers tiff à nos planches de Goad. Ici, nous pouvons voir la Place d’Armes après rectification. L’absence relative des points de repère dans le sud-ouest, près de ferme St-Gabriel et de canal Lachine, faisait en sorte que les positionnements des bâtiments et rues ne sont qu’approximatifs. Finalement, Sweeny a tracé chacune des couches de polygones.

L’édition MAP du plan de John Adams fut créée en trois étapes. Le personnel de la collection des livres rares à l’Université McGill a numérisé en huit parties leur propre copie du plan original. Jason Gilliland et Kevin Henry ont rectifié ces fichiers tiff à nos planches de Goad. Ici, nous pouvons voir la Place d’Armes après rectification. L’absence relative des points de repère dans le sud-ouest, près de ferme St-Gabriel et de canal Lachine, faisait en sorte que les positionnements des bâtiments et rues ne sont qu’approximatifs. Finalement, Sweeny a tracé chacune des couches de polygones.

À l’encontre de Goad, les plans d’Adams et de Cane sont des gravures en noir et blanc. Dans une SIG on utilise la couleur pour communiquer l’information qui n’est pas nécessairement évidente, ou peut être pas si remarquable dans l’original. Cette utilisation de couleur affecte comment on voit l’image et ce n’est pas juste une question d’être plus impressionnante, même si une volonté d’accroître l’impacte fut une considération. Le choix des couleurs peut servir un but précis, ou une préférence esthètique.

À l’encontre de Goad, les plans d’Adams et de Cane sont des gravures en noir et blanc. Dans une SIG on utilise la couleur pour communiquer l’information qui n’est pas nécessairement évidente, ou peut être pas si remarquable dans l’original. Cette utilisation de couleur affecte comment on voit l’image et ce n’est pas juste une question d’être plus impressionnante, même si une volonté d’accroître l’impacte fut une considération. Le choix des couleurs peut servir un but précis, ou une préférence esthètique.

Notre choix de représenter les lots vacants et les fermes en 1825, de même que les jardins, les lots boisés, et le mont Royal en 1846 en vert modifie sensiblement l’image de la ville, car les variétés de verts prédominent. Une image pastorale et romantique de la nature fut une caractéristique des dessins, peintures, et gravures de l’époque. Sans doute, une vision eurocentrique de l’Amérique de Nord est en jeux ici. Notre choix, par contre, s’inspirait d’une volonté de souligner l’importance des jardins et vergers en 1825. La ceinture verte qui entoure la ville en 1846 fut qualitativement différente. Ces jardins et lots boisés si bien dessinés par Cane furent des lieux aisés et privés dans une ville hautement ségrégée, où la topographie fournissait de la visibilité, des vues impressionnantes, et de la santé grâce à l’air frais et le drainage.

La rectification de plan Cane posait des difficultés presque insurmontables. à l’encontre des deux autres plans, le plan de Cane visait la promotion, car il fut lui-même une entreprise commerciale. Son but était avant tous décoratif. Alors que le plan d’Adams fut un aide militaire et celui de Goad un outil technique. Cane ne jouissait pas de l’autorité d’Adams et il n’avait pas sa formation d’arpenteur militaire non plus. Puis il ne jouissait pas des ressources de toute une compagnie comme Charles E. Goad & Cie. D’ailleurs, sa correspondance avec le maire de Montréal indique qu’il n’était tenu de respecter ni la topographie ni les lignes de propriétés. Ainsi, il n’est pas surprenant que le plan de Cane est le moins exact de nos trois plans.

Il ne fut pas possible de rectifier des larges pans de Goad, comme nous avons fait les planches de Goad ou les huit sections d’Adams. Afin de respecter notre marge d’erreur de trois mètres, Sweeny a divisé le plan Cane en plusieurs petits morceaux, la plupart à peine quelques îlots et des fois même pas si grandes que ça. En se basant principalement sur Goad, avec des vérifications au plan rectifié d’Adams, il a composé une mosaïque d’arrière-plans laquelle lui permettait de dessiné les couches de polygones pour Cane.

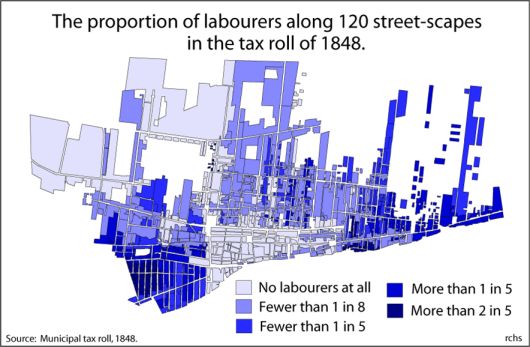

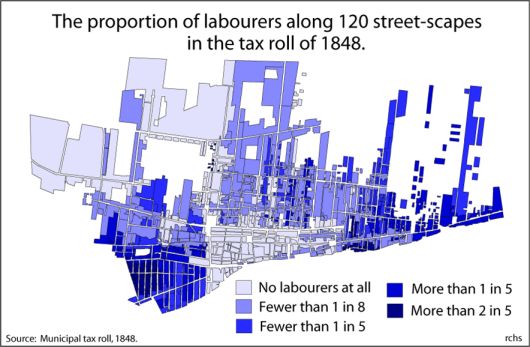

Un aspect important de notre édition de Cane sont les ’bouts de rue.’ Nous ne pouvons pas encore relier tous les foyers à leur propre lot, mais nous pouvons les placer à l’intérieur de leurs bouts de rue. On utilise ces bouts de rue pour représenter l’information tirée du recensement de 1842 et du rôle d’évaluation de 1848. Chaque bout de rue comprend les foyers de chaque bord de la rue pendant quelques îlots. David Hanna et Sherry Olson nous ont légué leurs bouts de rue construits pour le rôle de 1848. En se basant sur les valeurs locatives, il et elle ont construit des bouts cohérents avec une taille moyenne d’une cinquante de foyers. Leurs bouts de rue furent représentés par des points avec un support écrit qui détaillait les limites de chaque bout de rue. Sweeny a utilisé ces descriptions pour transformer ces points en polygones des lots donnant sur cette partie de la rue.

Cette mode de représentation visuelle de l’environnement bâti ne couvre pas l’ensemble de la ville. Ces bouts de rue ne représentent là où on sait que le monde habitait; en 1842 il y a 110 bouts et en 1848 120. Notre application démontre par bouts de rue le nombre de domestiques par foyer en 1842, le nombre de chefs de foyers qui sont des journaliers en 1848, qu’on voit ici, et les loyers médians. Dans notre version initiale de cette application, il y avait aussi les bouts de rue démontrant la fréquence de droit de vote, cependant nos analyses subséquentes ont établi que les données de recensement sur cette question nous conduisaient en erreur. Pour en savoir plus voir l’illustration graphique dans notre galerie d’images des années 1840s.

Cette mode de représentation visuelle de l’environnement bâti ne couvre pas l’ensemble de la ville. Ces bouts de rue ne représentent là où on sait que le monde habitait; en 1842 il y a 110 bouts et en 1848 120. Notre application démontre par bouts de rue le nombre de domestiques par foyer en 1842, le nombre de chefs de foyers qui sont des journaliers en 1848, qu’on voit ici, et les loyers médians. Dans notre version initiale de cette application, il y avait aussi les bouts de rue démontrant la fréquence de droit de vote, cependant nos analyses subséquentes ont établi que les données de recensement sur cette question nous conduisaient en erreur. Pour en savoir plus voir l’illustration graphique dans notre galerie d’images des années 1840s.

Guides, en anglais, aux bases de données

Le plan d'Adams

Le plan de Cane

Les applications de 1880-81

Les applications de tournant du siècle

Comment nous avons constuit

notre prémière SIG

Créer le plan cadastral.

Rapports techniques

Rapport de Rosa Orlandini

au sujet du plan cadastral

Extraits du rapport de

Caroline Sauriol au sujet du recensement de 1881

Pour aligner les plans anciens, nous les étirions

comme une courte pointe sur un cadre. Ainsi, nous pouvons comparer les plans

confectionnés sous des conditions variables et pour des motifs différents.

Notre plan de base réunisse des centaines de fichiers CAD dans un seul système

multidimensionnel. Nous l’utilisâmes ce plan de base de l’an 2000,

pour construire un plan nouveau de 1880. Un plan Goad n’exista pas, Goad

fut un atlas de 44 planches de deux pages chacune. La seule vision de

l’ensemble que le Goad fournit fut la planche index reproduite ci-contre.

Comparez cette image avec l’image en arrière-plan de notre bannière pour

comprendre la nouveauté de notre plan. Les planches de Goad furent publiées à

une échelle d’un pouce par 200 pieds, ou 1:2 400. Notre tache fut de

recréer cette série d’images comme un système interrelié respectant la

projection utilisée par la ville (nad83 zone 8). Orlandini et Kevin Henry

étudièrent trois options : ArcInfo 8; ArView avec ImageWarp; et ArcView 3.2

avec Image Analyst et IMAGINE Image. Nous choisissions la troisième option.

Chaque planche fut scannée une page à la fois par la bibliothèque de McGill et

enregistrée comme fichier .tif. Avec une petite planche additionnelle du canal

Lachine, l’équipe de Sherry Olson avait 89 images à rectifier.

Pour aligner les plans anciens, nous les étirions

comme une courte pointe sur un cadre. Ainsi, nous pouvons comparer les plans

confectionnés sous des conditions variables et pour des motifs différents.

Notre plan de base réunisse des centaines de fichiers CAD dans un seul système

multidimensionnel. Nous l’utilisâmes ce plan de base de l’an 2000,

pour construire un plan nouveau de 1880. Un plan Goad n’exista pas, Goad

fut un atlas de 44 planches de deux pages chacune. La seule vision de

l’ensemble que le Goad fournit fut la planche index reproduite ci-contre.

Comparez cette image avec l’image en arrière-plan de notre bannière pour

comprendre la nouveauté de notre plan. Les planches de Goad furent publiées à

une échelle d’un pouce par 200 pieds, ou 1:2 400. Notre tache fut de

recréer cette série d’images comme un système interrelié respectant la

projection utilisée par la ville (nad83 zone 8). Orlandini et Kevin Henry

étudièrent trois options : ArcInfo 8; ArView avec ImageWarp; et ArcView 3.2

avec Image Analyst et IMAGINE Image. Nous choisissions la troisième option.

Chaque planche fut scannée une page à la fois par la bibliothèque de McGill et

enregistrée comme fichier .tif. Avec une petite planche additionnelle du canal

Lachine, l’équipe de Sherry Olson avait 89 images à rectifier. Il y avait deux types de lots visibles sur les planches, les lots issus de l’allotissement par le promoteur et les lots cadastraux. Chez Goad, les lots cadastraux apparaissaient même sur les terrains vacants et ils apparaissaient dans le géobase de SIURS même si les bâtiments ont été démolis. Mais, vu la fréquence des annotations textuelles sur les planches du Goad, il ne fut pas possible pour notre logiciel de faire automatiquement le dessin de ces lignes. Alors, nous avons décidé de créer une couche SIG à partir des plans cadastraux de la ville, paroisse et île de Montréal faits par Louis-Wilfrid Sicotte entre 1876 et 1878. Ici, on voit un détail de faubourg Sainte-Anne. Par la suite, nous avons géoréférencé Goad au Sicotte. Utilisant les lots cadastraux facilitait la comparaison entre des plans d’époque différents et la navigation entre ces plans malgré les changements des noms de rue et de la numérotation municipale. Il y a un diaporama, disponible du menu d’à côte, qui montre comment on a créé cette couche et un rapport technique qui explique comment nous avons automatisé le dessin des lignes.

Il y avait deux types de lots visibles sur les planches, les lots issus de l’allotissement par le promoteur et les lots cadastraux. Chez Goad, les lots cadastraux apparaissaient même sur les terrains vacants et ils apparaissaient dans le géobase de SIURS même si les bâtiments ont été démolis. Mais, vu la fréquence des annotations textuelles sur les planches du Goad, il ne fut pas possible pour notre logiciel de faire automatiquement le dessin de ces lignes. Alors, nous avons décidé de créer une couche SIG à partir des plans cadastraux de la ville, paroisse et île de Montréal faits par Louis-Wilfrid Sicotte entre 1876 et 1878. Ici, on voit un détail de faubourg Sainte-Anne. Par la suite, nous avons géoréférencé Goad au Sicotte. Utilisant les lots cadastraux facilitait la comparaison entre des plans d’époque différents et la navigation entre ces plans malgré les changements des noms de rue et de la numérotation municipale. Il y a un diaporama, disponible du menu d’à côte, qui montre comment on a créé cette couche et un rapport technique qui explique comment nous avons automatisé le dessin des lignes. Pour 1880, Jean-François Palomino a testé notre méthode sur une aire de cinq îlots à faubourg Saint-Jacques. Nous avons délibérément choisi cette partie de la ville, car elle a été complètement démolie lors de la construction du complexe de Radio-Canada. Nous voudrions démontrer notre capacité de récupérer un monde disparu. On a jumelé cette aire à deux banques de données tirées du rôle d’évaluation : les propriétaires et les occupants, pour la plupart des locataires. C’est à ce moment qu’une décision importante fut prise. Nous avons décidé de ne pas nous fier aux adresses figurant sur les planches du Goad, mais de plutôt privilégier les adresses du rôle d’évaluation. Cette

Pour 1880, Jean-François Palomino a testé notre méthode sur une aire de cinq îlots à faubourg Saint-Jacques. Nous avons délibérément choisi cette partie de la ville, car elle a été complètement démolie lors de la construction du complexe de Radio-Canada. Nous voudrions démontrer notre capacité de récupérer un monde disparu. On a jumelé cette aire à deux banques de données tirées du rôle d’évaluation : les propriétaires et les occupants, pour la plupart des locataires. C’est à ce moment qu’une décision importante fut prise. Nous avons décidé de ne pas nous fier aux adresses figurant sur les planches du Goad, mais de plutôt privilégier les adresses du rôle d’évaluation. Cette  L’édition MAP du plan de John Adams fut créée en trois étapes. Le personnel de la collection des livres rares à l’Université McGill a numérisé en huit parties leur propre copie du plan original. Jason Gilliland et Kevin Henry ont rectifié ces fichiers tiff à nos planches de Goad. Ici, nous pouvons voir la Place d’Armes après rectification. L’absence relative des points de repère dans le sud-ouest, près de ferme St-Gabriel et de canal Lachine, faisait en sorte que les positionnements des bâtiments et rues ne sont qu’approximatifs. Finalement, Sweeny a tracé chacune des couches de polygones.

L’édition MAP du plan de John Adams fut créée en trois étapes. Le personnel de la collection des livres rares à l’Université McGill a numérisé en huit parties leur propre copie du plan original. Jason Gilliland et Kevin Henry ont rectifié ces fichiers tiff à nos planches de Goad. Ici, nous pouvons voir la Place d’Armes après rectification. L’absence relative des points de repère dans le sud-ouest, près de ferme St-Gabriel et de canal Lachine, faisait en sorte que les positionnements des bâtiments et rues ne sont qu’approximatifs. Finalement, Sweeny a tracé chacune des couches de polygones.

À l’encontre de Goad, les plans d’Adams et de Cane sont des gravures en noir et blanc. Dans une SIG on utilise la couleur pour communiquer l’information qui n’est pas nécessairement évidente, ou peut être pas si remarquable dans l’original. Cette utilisation de couleur affecte comment on voit l’image et ce n’est pas juste une question d’être plus impressionnante, même si une volonté d’accroître l’impacte fut une considération. Le choix des couleurs peut servir un but précis, ou une préférence esthètique.

À l’encontre de Goad, les plans d’Adams et de Cane sont des gravures en noir et blanc. Dans une SIG on utilise la couleur pour communiquer l’information qui n’est pas nécessairement évidente, ou peut être pas si remarquable dans l’original. Cette utilisation de couleur affecte comment on voit l’image et ce n’est pas juste une question d’être plus impressionnante, même si une volonté d’accroître l’impacte fut une considération. Le choix des couleurs peut servir un but précis, ou une préférence esthètique.

Cette mode de représentation visuelle de l’environnement bâti ne couvre pas l’ensemble de la ville. Ces bouts de rue ne représentent là où on sait que le monde habitait; en 1842 il y a 110 bouts et en 1848 120. Notre application démontre par bouts de rue le nombre de domestiques par foyer en 1842, le nombre de chefs de foyers qui sont des journaliers en 1848, qu’on voit ici, et les loyers médians. Dans notre version initiale de cette application, il y avait aussi les bouts de rue démontrant la fréquence de droit de vote, cependant nos analyses subséquentes ont établi que les données de recensement sur cette question nous conduisaient en erreur. Pour en savoir plus voir l’illustration graphique dans notre galerie d’images des années 1840s.

Cette mode de représentation visuelle de l’environnement bâti ne couvre pas l’ensemble de la ville. Ces bouts de rue ne représentent là où on sait que le monde habitait; en 1842 il y a 110 bouts et en 1848 120. Notre application démontre par bouts de rue le nombre de domestiques par foyer en 1842, le nombre de chefs de foyers qui sont des journaliers en 1848, qu’on voit ici, et les loyers médians. Dans notre version initiale de cette application, il y avait aussi les bouts de rue démontrant la fréquence de droit de vote, cependant nos analyses subséquentes ont établi que les données de recensement sur cette question nous conduisaient en erreur. Pour en savoir plus voir l’illustration graphique dans notre galerie d’images des années 1840s.